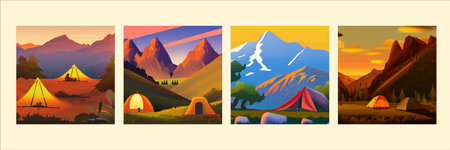

はじめに:高山登山の魅力と日本の山岳文化

日本列島には、四季折々に姿を変える美しい高山が数多く存在します。春には雪解け水が清らかな渓流を生み、夏には緑豊かな高原が広がり、秋には紅葉が山肌を彩り、冬には白銀の世界が訪れます。このような自然の織りなす風景は、日常の喧騒を忘れさせてくれる癒しの時間を与えてくれます。

日本の高山登山は、子どもから高齢者まで幅広い世代に愛されるアウトドアアクティビティとして親しまれています。その背景には、日本独自の「山岳信仰」や、「お遍路」など地域ごとに受け継がれてきた伝統的な山歩きの習慣があります。富士山や立山、白山など、古来より神聖視されてきた名峰では、今もなお多くの人々が祈りや感謝の気持ちを胸に登頂を目指しています。

また、高山で過ごすひとときは、ただ体力や技術を試すだけでなく、自然との一体感や心身のリフレッシュ、家族や仲間との絆を深める大切な機会にもなっています。しかしながら標高が上がるほど空気は薄くなり、高山病というリスクも伴います。特に子どもや高齢者の場合、その影響を受けやすいため、年齢に応じた配慮や準備が求められます。

本記事では、日本の美しい高山とその文化的背景に触れつつ、世代ごとの高山病リスクと安全な登山のための注意点について詳しくご紹介します。

2. 子どもと高山登山:リスクと事前準備

成長過程にある子どもたちが高山へ挑戦することは、自然の中で心身ともに大きく成長できる貴重な体験です。しかし、標高が上がるにつれて気圧や酸素濃度が低下し、大人よりも体力や調整力の面でリスクを抱えやすい点に注意が必要です。特に、高山病(こうざんびょう)は子どもにも発症することがあり、初めての登山や標高2000m以上の山では十分な準備と配慮が求められます。

子どもの高山病リスク

| 年齢 | 主なリスク | 注意点 |

|---|---|---|

| 幼児(0~5歳) | 呼吸器系の未発達 体温調節が難しい |

標高1500m以上は慎重に こまめな休憩と観察が重要 |

| 小学生(6~12歳) | 体力不足 自覚症状の訴えが遅れる場合あり |

ペース配分を大人以上にゆっくり 頻繁な声かけと水分補給を徹底 |

| 中学生(13~15歳) | 過信による無理な行動 | 体調変化への早期対応 自分の限界を知る指導が大切 |

家族登山に役立つ持ち物リスト

- 防寒着(フリースやウィンドブレーカーなど)

- 帽子・手袋(日差しや寒さ対策)

- 十分な飲み物(水筒・スポーツドリンク)

- おやつ(エネルギー補給用)

- 救急セット(絆創膏・消毒液など)

- 保険証コピー・健康保険証カード

- 雨具(レインウェア上下)

- ヘッドランプ(万一の下山遅れ時用)

- ゴミ袋(マナーとして持ち帰り用)

ペース配分の工夫と家族のコミュニケーション

子どもは大人より体力の消耗が激しく、疲れや不調を言葉でうまく伝えられない場合があります。「ゆっくり・こまめに休む」ことを基本に、無理せず進むことが安全な登山のコツです。また、道中では「あと少しだよ」「景色がきれいだね」と励まし合うことで、家族全員で自然を楽しみながら進むことができます。

まとめ:安心して子どもの成長を見守るために

子どもとの高山登山は、親子の絆を深め、忘れられない思い出になります。高山病のリスクや事前準備をしっかり理解し、一歩一歩ゆっくりと歩みながら、お子さんの成長と笑顔をそっと見守ってあげましょう。

3. 高齢者の高山登山:健康管理と無理のない山歩き

高齢になっても、山の風景や澄んだ空気、自然とのふれあいを愛し続ける方々は日本全国にたくさんいらっしゃいます。人生100年時代を迎えた現代の日本では、長寿社会ならではの取り組みやサポートも進化しています。ここでは、高齢者が安全に高山登山を楽しむための体調管理や高山病リスクへの対策についてまとめます。

年齢とともに変わる体力と健康意識

加齢によって筋力や持久力は徐々に低下しますが、適切な準備と心構えがあれば、高齢になっても無理なく登山を楽しむことができます。日頃からのウォーキングやストレッチ、バランスの良い食事が基礎体力づくりには欠かせません。また、自分の体調を過信せず、「今日は少し疲れている」と感じたら無理をしないことが大切です。

高山病リスクへの配慮と対策

高齢者は若年層よりも心肺機能や循環器系のトラブルが起こりやすいため、高山病への注意も必要です。標高2,500メートル以上の山へ登る際は、登頂ペースをゆっくりに保ち、水分補給や十分な休息を心掛けましょう。また、事前に医師の健康チェックを受け、自身の持病や服薬状況を把握しておくことも重要です。

日本独自の登山サポート

日本各地では、高齢者向けの「シニア登山教室」やガイドツアーなど、安全・安心な登山を支える仕組みが広がっています。自治体による無料健康相談会や、山小屋での血圧測定サービスなど、日本ならではのおもてなし精神が息づいています。

自然との共生と心身の癒し

登山道から眺める四季折々の山景色は、高齢者にとっても心身を癒す大切な時間です。無理せず自分らしいペースで歩みながら、自然とともに歳月を重ねていく――それこそが、日本人ならではの「生涯現役」の美しい在り方と言えるでしょう。

4. 高山病の年齢別リスク:症状と早期対応

子どもと高齢者、それぞれにおける高山病リスクの特徴

高山登山では、標高が上がるにつれて空気中の酸素濃度が低下し、「高山病」と呼ばれる体調不良を引き起こすことがあります。特に、子どもや高齢者は身体機能の違いから、それぞれ異なるリスクや注意点があります。

年齢別 高山病リスクと主な初期症状

| 対象 | リスク傾向 | 見逃しやすい初期症状 |

|---|---|---|

| 子ども | まだ体が発達途中であり、自己申告が難しいため、異変に気づきにくい。急激な気圧変化に敏感。 | 元気がなくなる、食欲不振、頭痛を訴えないままぼんやりする、顔色が悪くなる |

| 高齢者 | 加齢による心肺機能の低下や持病の影響で、酸素不足に弱い。回復力も遅め。 | 軽いめまいや疲労感、「年齢のせい」と思い込みやすい倦怠感、不眠・息切れ |

家族や同行者と助け合うための心得

子どもや高齢者の場合、自分自身で体調変化を訴えにくかったり、「大丈夫」と無理をしてしまうことがあります。登山時には、以下のポイントを意識してお互いをサポートしましょう。

- こまめな声かけ:「疲れていない?」「頭痛はない?」など定期的に確認する。

- 普段と違う様子に気づく:表情・話し方・歩き方などに注意を払い、小さな変化も見逃さない。

- 無理をさせず休憩を取る:少しでも異変があれば、高度を下げたり十分な休憩を取りましょう。

- 水分補給と防寒対策:脱水や体温低下も高山病の要因となるため、積極的な水分補給や重ね着で予防します。

優しいまなざしと小さな声かけが、家族や仲間の安全につながります。自然とのふれあいの中で、お互いに支え合う時間もまた、登山のかけがえのない思い出となるでしょう。

5. 安全な登山のための日本的マナーと心得

日本の高山を歩むとき、世代を問わず、誰もが気持ちよく自然と調和するためには、独自の登山マナーと心構えが大切です。特に子どもや高齢者が一緒の場合、それぞれのペースや体調への配慮はもちろん、日本文化に根付いた礼儀や思いやりも大切にしたいものです。

挨拶で始まる心地よい山歩き

日本の山道では、すれ違う際に「こんにちは」と挨拶を交わすことが一般的です。これは、山で出会った人々との心温まる交流であり、万が一の時にも互いに助け合える信頼関係につながります。特に小さなお子さんやご年配の方にも、この挨拶の習慣を伝えていくことは、日本らしい登山文化を守る第一歩です。

譲り合いの精神で安全確保

狭い登山道では、下りの人が上りの人に道を譲る、日本独自の譲り合いルールがあります。体力差や経験値が異なる子どもや高齢者と一緒の場合、焦らず、お互いを思いやる心がけが大切です。グループで歩く際は列を崩さず、他の登山者にも配慮しましょう。

ゴミは必ず持ち帰る

「来た時よりも美しく」。この言葉が示すように、日本の山ではゴミを残さず持ち帰ることが基本です。子どもたちには自然への感謝、高齢者には長年培ってきた知恵として、このマナーを実践することで、世代を超えた自然との共生が叶います。

まとめ:世代をつなぐ日本的マナー

高山病リスクへの注意はもちろんですが、山で過ごす時間そのものが、人と自然、人と人とを結ぶ優しさにつながります。挨拶や譲り合い、ゴミの持ち帰り――これら日本ならではの登山マナーは、子どもから高齢者まで誰もが安全で快適に過ごすための大切な約束事です。世代を超えて受け継ぎたい心遣いを胸に、美しい日本の山々で癒しと感動に満ちたひとときをお楽しみください。

6. まとめ:世代を超えた高山登山と健康な心身づくり

山々に抱かれる瞬間、私たちは自然の大きな懐に包まれ、心も体も静かに癒されていきます。子どもから高齢者まで、世代を超えて同じ空の下で山の息吹を感じる登山は、それぞれの年齢や体力に合わせて無理なく楽しむことが大切です。

自然への畏敬と安全第一の心構え

高山病や怪我のリスクを避けるためには、「無理をしない」「休憩をこまめに取る」「変化に敏感になる」など、自然を尊重する日本独自の慎み深い姿勢が求められます。小さな一歩一歩が大きな達成につながり、その過程で感じる風や草木の香りは、世代を問わず心を豊かにしてくれます。

家族や仲間との絆を深める登山体験

子どもは初めて見る景色に目を輝かせ、高齢者は人生経験を活かして安全な道を選びながら、互いに支え合う時間が生まれます。山頂で分かち合うおにぎりや温かいお茶、そのひとときが何気ない日常に彩りを添えてくれます。

心身ともに健康でいるために

登山は単なる運動ではなく、自分と向き合い、自然と対話し、ストレスから解放される絶好の機会です。息を整え、一歩一歩足元を確かめながら進むことで、集中力や自己管理能力も養われます。また、美しい四季折々の景色や鳥のさえずりは、日本人ならではの「和」を感じるひと時となるでしょう。

高山登山は年齢によって注意すべき点が異なりますが、誰もが安心して楽しむためには、お互いを思いやり、無理せず自然と調和することが最も大切です。心地よい疲労感とともに得られる達成感は、きっと明日への活力となります。どうぞ、安全第一で、世代を超えて豊かな登山体験をお楽しみください。