日本百名山の魅力と四季の楽しみ方

日本百名山とは何か

「日本百名山」は、深田久弥が選定した日本を代表する100座の山々です。それぞれが独自の自然美や歴史、地元文化に彩られ、多くの登山愛好家や旅行者を惹きつけています。北海道から九州まで、日本列島全体に広がる百名山は、地域ごとに異なる風景や気候条件を持ち、まさに日本の自然の多様性を象徴しています。

春夏秋冬、それぞれの美しさ

春:新緑と残雪のコントラスト

春になると、山々は雪解けとともに新緑が芽吹き始めます。桜やミズバショウなど、季節ならではの花々が咲き誇り、爽やかな空気とともに歩く登山道は格別です。しかし、標高の高い山では残雪も多く、アイゼンなどの雪対策装備が必要な場合があります。

夏:高山植物と涼風

夏は多くの百名山で登山シーズンの最盛期となります。高山植物が咲き乱れ、澄み切った空と涼しい風が心地よい季節です。一方で天候変化や雷雨にも注意が必要であり、こまめな情報収集と装備準備が求められます。

秋:紅葉と澄んだ空気

秋には山肌が赤や黄色に染まり、日本人特有の「紅葉狩り」の文化が楽しめます。冷え込みが強まるため防寒対策を忘れず、美しい紅葉と澄んだ空気の中で静かな時間を過ごすことができます。

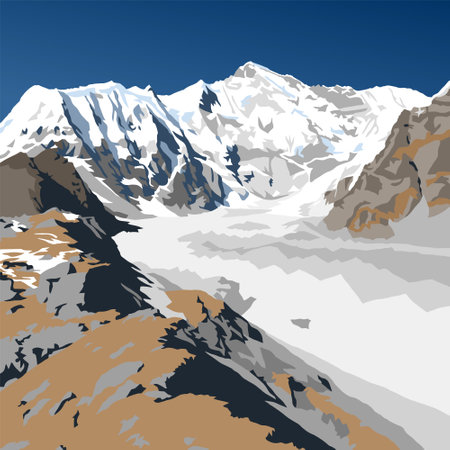

冬:白銀世界への挑戦

冬は一部の熟練者向けですが、雪化粧した百名山はまさに絶景です。スノーシュートレッキングや雪洞泊など、冬ならではの楽しみもあります。ただし積雪期は危険も伴うため、十分な準備と経験が不可欠です。

日本人の自然観と四季折々の楽しみ方

日本人は古来より四季の移ろいを大切にしてきました。各季節ごとの自然美や生き物たちとの出会い、その土地ならではの食文化や温泉なども含めて、「登る」だけでなく「感じる」旅として百名山巡りを満喫できます。鉄道・バスを利用した計画的な登山旅で、日本らしい自然観に触れてみませんか?

2. 登山計画の基本と日本流マナー

公共交通機関を活用した登山計画の立て方

日本百名山を巡る際、鉄道やバスなどの公共交通機関を利用することで、環境負荷の軽減や渋滞回避につながります。まずは目的地となる山域へのアクセス方法を調べ、最寄り駅やバス停、乗換時間や本数を確認しましょう。特に地方の路線では本数が限られるため、時刻表を事前にチェックし、余裕を持った計画が重要です。

公共交通機関利用時のポイント

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 鉄道 | 始発・終電時間、予約可能列車の有無 |

| バス | 運行日(季節運行有)、座席指定制かどうか |

| 駅・バス停から登山口 | 徒歩移動距離・タクシー利用可否 |

必要な装備と準備リスト

日本の山は四季折々で天候が大きく変わるため、季節や標高に合わせた装備が不可欠です。特に公共交通機関を使う場合はコンパクトかつ多機能な装備選びがポイントです。以下の表を参考に、出発前に忘れ物がないか確認しましょう。

| 装備カテゴリ | 主なアイテム例 |

|---|---|

| 基本装備 | 登山靴、レインウェア、ザック、水筒・ボトル、ヘッドランプ |

| 安全対策 | 地図・コンパス、救急セット、防寒着(夏でも必携) |

| 食料・飲料 | 行動食(おにぎり・カロリーメイト等)、非常食、水分1〜2L以上 |

日本独自の山岳マナーと現地ルール

日本では「自然との共生」「他者への配慮」を重視する独自の山岳マナーがあります。たとえば登山道では「すれ違い時は下り優先」、ごみは「必ず持ち帰る」、トイレは「携帯トイレ推奨」などが挙げられます。また、地域によっては入山届提出や指定エリア以外でのキャンプ禁止など独自ルールも存在しますので、訪問前には必ず公式サイトや現地案内所で確認しましょう。

主な日本流マナー・ルール一覧

| マナー/ルール | 具体的内容 |

|---|---|

| すれ違い時の譲り合い | 下り優先・挨拶の励行(「こんにちは」など) |

| ごみ持ち帰り原則 | 全てのごみをザックへ、自宅まで持ち帰る習慣 |

| 静かな登山心掛け | 大声や音楽は控えめにし自然環境を尊重する |

| トイレ利用方法 | 携帯トイレ推奨/指定トイレ以外利用禁止エリアもあり |

3. 鉄道・バスで行くアクセス完全攻略

主要都市から百名山へのアクセス方法

日本百名山を巡る際、鉄道やバスの利用は移動の快適さと効率を高める大きな鍵となります。例えば、東京や大阪、名古屋などの主要都市からは新幹線や特急列車が各地に伸びており、目的地近くの駅まで短時間で移動可能です。例えば、東京から上越新幹線で「谷川岳」へ向かう場合、「上毛高原駅」まで約1時間、その後路線バスで登山口にアクセスできます。また、大阪から「大台ヶ原」へは近鉄電車と路線バスを組み合わせて行くのが一般的です。

便利なきっぷ・乗換情報

長距離移動には「JR東日本パス」や「青春18きっぷ」などの割引乗車券が強い味方になります。これらのきっぷを活用することで、複数の百名山を効率的に巡ることも可能です。また、「えきねっと」や「NAVITIME」「ジョルダン」などの乗換案内アプリを利用すれば、最適な電車・バスの接続や時刻表も簡単に調べられます。季節によっては臨時列車や臨時バスが運行されるため、公式サイトで最新情報を確認しましょう。

ローカル線・登山バス利用のポイント

百名山の多くは地方に位置しているため、ローカル線や登山バスの利用が必須となります。例えば、「槍ヶ岳」や「穂高岳」など北アルプス方面では、松本駅からアルピコ交通バス、「立山」へは富山地方鉄道と立山ケーブルカーが便利です。ローカル線は本数が限られているので、事前に発車時刻をしっかり調べて計画しましょう。登山シーズンには混雑が予想されるため、早朝便や平日利用もおすすめです。

雪山シーズン・四季ごとの注意点

冬季は積雪や運休に注意が必要です。特に雪深い地域では冬期運休となるバス路線も多いため、最新の運行情報を確認し、安全第一で旅程を組みましょう。また春夏秋それぞれのベストシーズンには増便されることもあるため、柔軟な計画が成功の秘訣です。公共交通機関を上手に使えば、日本百名山巡りがより身近で快適なものになります。

4. 現地で味わう地域食文化と温泉

日本百名山を巡る山旅の楽しみは、登山そのものだけではありません。鉄道やバスを利用して各地を訪れる際には、その土地ならではのご当地グルメや駅弁、伝統的な温泉文化も大きな魅力です。ここでは、登山後に立ち寄りたい人気の温泉や、登山者に愛されている食文化スポットを紹介します。

ご当地グルメと駅弁の魅力

登山で体力を使った後は、その地域ならではの美味しい料理が格別です。各地の駅や温泉地では、旬の素材を活かした郷土料理や、個性的な駅弁が販売されています。例えば、北アルプスの玄関口である松本駅では「信州サーモン寿司」、富士山周辺では「ほうとう」や「吉田のうどん」などがあります。下記の表で人気エリアごとのおすすめグルメ・駅弁をまとめました。

| エリア | ご当地グルメ | おすすめ駅弁 |

|---|---|---|

| 北海道・大雪山 | ジンギスカン、石狩鍋 | 石狩鮭めし弁当 |

| 信州・北アルプス | おやき、馬刺し | 信州サーモン寿司 |

| 富士山周辺 | ほうとう、吉田のうどん | 富士宮やきそば弁当 |

| 東北・磐梯山 | 喜多方ラーメン、いかにんじん | 磐梯牛めし弁当 |

| 九州・霧島山系 | 黒豚しゃぶしゃぶ、とんこつラーメン | さつま黒豚弁当 |

伝統的な日本の温泉文化と立ち寄り湯スポット

日本百名山の多くは古くから温泉地としても有名な場所に位置しています。登山後の疲れを癒すために、多くの登山者が立ち寄る日帰り温泉(立ち寄り湯)は、四季折々の自然風景とともに楽しむことができます。特に冬季や残雪期には雪見風呂が人気です。

代表的な百名山周辺の温泉地一覧

| 百名山エリア | おすすめ温泉地/立ち寄り湯名 | 特徴・魅力 |

|---|---|---|

| 八ヶ岳・南アルプス周辺 | 甲府湯村温泉、増冨ラジウム温泉 | 歴史ある湯治場、絶景露天風呂あり |

| 谷川岳周辺(群馬県) | 水上温泉郷(谷川岳湯テルメ) | 渓流沿いの露天風呂と豊富な源泉数 |

| 蔵王連峰(山形県) | 蔵王温泉 大露天風呂・共同浴場街 | 硫黄泉と雪景色が楽しめる名湯地帯 |

| 阿蘇山(熊本県) | 内牧温泉・地獄温泉清風荘(日帰り可) | 火山地帯特有の濃厚な温泉体験 |

| 立山連峰(富山県) | 宇奈月温泉・みくりが池温泉 | 高原リゾートならではの絶景温泉 |

登山×食×湯で心身リフレッシュ!

こうしたご当地グルメや名物駅弁、そして伝統的な温泉文化は、日本百名山を巡る旅に欠かせない要素です。移動手段として鉄道やバスを選ぶことで、車では行きにくい秘湯や隠れた美食処にもアクセスしやすくなります。ぜひ次回の計画時には、「下山後のお楽しみ」も盛り込んだ充実したプランを作ってみてください。

5. 天候・雪山対応の安全対策と実践知識

四季ごとの天候変化を踏まえた登山計画

日本百名山を鉄道やバスで巡る場合、登山計画において最も重要なのが「四季ごとの天候変化」を正確に把握することです。春は残雪や融雪によるぬかるみ、夏は急な雷雨や高温、秋は紅葉シーズンの混雑と早朝の冷え込み、そして冬は積雪やアイスバーンなど、それぞれの季節特有のリスクがあります。出発前には必ず気象庁や日本山岳ガイド協会などの公式情報を確認し、現地の状況に合わせて装備や行動計画を調整しましょう。

冬山・雪山登山の注意点と必須装備

特に日本の冬山・雪山登山は厳しい自然条件が揃っています。標高が低い山でも積雪や凍結が見られるため、以下の装備が欠かせません。

基本的な冬季装備リスト

- アイゼン(10本爪以上推奨)

- ピッケル

- 防寒着(レイヤリング重視)

- ゴーグル・サングラス

- ヘッドランプ&予備電池

- スノーシュー(ラッセル用)

冬季登山時の行動ポイント

- 日没が早いため、行動開始時間を早めに設定

- 天候悪化時は無理せず下山判断を徹底

- 単独行動を避け、複数人で行動する

日本ならではの救助体制と緊急時対応

日本では各都道府県警察や消防、自衛隊による救助体制が整っています。また、「登山届」の提出が義務づけられているエリアも多く、安全管理意識が高い点が特徴です。事前に最寄りの警察署や観光案内所で最新の救助連絡先情報を入手し、万一の場合に備えておきましょう。

最新アプリ活用術―安心して登るために

近年、日本でも登山専用アプリ(例:YAMAP、ヤマレコ)が普及しています。GPSログ機能による現在地把握、ルート共有、オフライン地図ダウンロードなどが可能で、鉄道・バス利用者にも強い味方となります。スマートフォンは防水ケースに入れ、防寒対策も忘れずに携帯しましょう。

まとめ―安全第一で日本百名山を楽しむために

四季折々の変化と厳しい自然環境を持つ日本百名山。その魅力を存分に味わうためにも、安全対策と実践知識を身につけることが大切です。最新情報とテクノロジーを活用しながら、安心して日本各地の名峰へ挑戦してください。

6. ルート例とおすすめ旅程モデル

初心者向け:高尾山(東京都)&大山(神奈川県)

首都圏からアクセス抜群の高尾山は、京王線「高尾山口駅」下車すぐ。標高599mながら四季折々の自然が楽しめ、山頂からは富士山も望めます。初心者にはケーブルカーやリフトの利用もおすすめです。

神奈川県の大山へは、小田急線「伊勢原駅」からバスで約30分、「大山ケーブル駅」下車後、ケーブルカーで中腹まで行けます。街道沿いの豆腐料理や温泉も旅の醍醐味です。

中級者向け:谷川岳(群馬県・新潟県)

JR上越線「土合駅」は“日本一のモグラ駅”として有名。そこから登山口まで徒歩圏内です。ロープウェイを活用して天神平から登るコースは標準的な中級ルート。公共交通機関でも日帰りが可能なので、週末トリップにも最適です。

上級者向け:槍ヶ岳(長野県)

松本駅からアルピコ交通バスで上高地へアクセスし、そこから登山開始。複数泊が必要な本格縦走ですが、途中の山小屋では日本独特のおもてなしやご当地グルメを堪能できます。上級者ならではの達成感と絶景が待っています。

鉄道・バス利用時のポイント

- 事前に時刻表や運行状況をチェックしよう。地方路線は本数が少ないため乗り遅れに注意。

- ICカードが使えない区間や、現金のみ対応のバスも多いため、小銭を用意すると安心。

- 登山後の日帰り温泉や観光スポットも盛り込むと、日本らしい旅情を満喫できます。

季節ごとのおすすめプラン

春は桜や新緑、夏は高原の涼風、秋は紅葉、冬は雪化粧と、四季それぞれの百名山を体感できます。特に雪山シーズンは装備と計画に余裕を持ち、安全第一で挑みましょう。鉄道・バスを活用したエコで快適な百名山巡りは、日本文化と自然を同時に味わう最高の方法です。